2024년 선박⋅해양에너지 분야 연구 동향

Abstract

This paper aims to analyze the latest research trends in the ship and marine energy sector by reviewing papers published in 2024 and studies presented at spring and autumn academic conferences. Various research topics are being explored, including eco-friendly ships, offshore wind power, tidal and wave energy, and marine nuclear power systems. With the increasing demand for climate change response technologies and greenhouse gas reduction, research in these areas has been actively conducted. In the eco-friendly ship sector, studies on fuel cell-powered ships are ongoing, while research on steam generators for nuclear-powered ships has recently begun. In the ocean energy sector, offshore wind and tidal energy research account for a significant portion of studies. In particular, as research on power generation utilizing marine spaces expands, the development of related technologies is accelerating. This paper aims to comprehensively analyze these research trends, summarize major findings, and suggest future research directions.

Keywords:

Ship, Ocean Energy, Green Technology, Green Ship, Offshore Wind Power Generation, Marine Current Power, Research Trends키워드:

선박, 해양에너지, 친환경 기술, 녹색 선박, 해상풍력발전, 해양조류발전, 연구 동향1. 서 론

최근 기후변화 대응을 위한 국제사회의 요구에 따라, 대형 선박에서 배출되는 온실가스 규제가 강화되고 있고 재생에너지를 이용한 발전설비 보급 확산 추세가 가속화되고 있다. 화석연료를 사용하는 대형 해상 운송수단은 암모니아, 그린 수소 등의 친환경 추진 방식으로 빠르게 전환 중이며, RE100 등 대량의 재생에너지 전력 수요 대응을 위한 해상풍력 등 해양에너지 산업이 큰 주목을 받고 있다.

본 논문은 2024년에 출판된 논문과 춘계 및 추계 학술대회에서 발표된 연구 결과 분석을 통해 선박⋅해양에너지 분야의 최신 연구 동향과 주요 성과를 파악함을 목적으로 한다. 선박⋅해양에너지 분야는 친환경 선박, 해상풍력발전과 같은 녹색 선박 기술 및 해양에너지 발전원을 포괄하며, 이와 관련된 설계, 해석 및 시험 등의 학술적 또는 산업기여도가 높은 연구 내용을 중점적으로 다룬다.

2024년에 발표된 주요 연구 키워드로는 해상풍력발전, 조류발전, 파력발전, 해양에너지, 운영 및 유지보수, 융복합산업, 암모니아 추진 선박, 선박용 폐열회수장치, 해양 원자력 발전 시스템 등, 대체로 친환경 선박과 해양에너지 활용에 관한 연구가 활발히 진행되고 있는 것으로 분석된다. 특히, 무탄소 에너지원에 포함되는 해양 원자력 발전 시스템에 관한 주제가 새롭게 등장했다는 점은 주목할 만한 변화이다.

Table 1에 연도별 논문 발표 및 출판 실적의 변화 추이를 나타내었다. 선박⋅해양에너지 분과는 선박과 해양에너지 분야를 전문으로 하는 타 학술단체가 다수 있어, 타 분과에 비해 많은 수의 논문이 출판되거나 발표되지는 않았으나, 2023년부터 학술대회 발표 실적이 소폭 증가 추세를 보인다.

2. 선박 분야

2.1 연구 동향

선박 분야는 총 2편의 논문이 출판되었고, 3편의 연구논문이 학술대회를 통해 발표되었다. 국제사회의 온실가스 감축 요구에 따라, 선박용 추진 시스템에 관한 기술 수요 증가로 인해 친환경 연료를 사용하는 발전시스템, 연료 절감을 위한 선박용 프로펠러 성능 개선, 연료 효율 향상을 위한 폐열 회수 시스템에 관한 연구가 중점적으로 진행 중이다.

2.2 주요 연구 내용

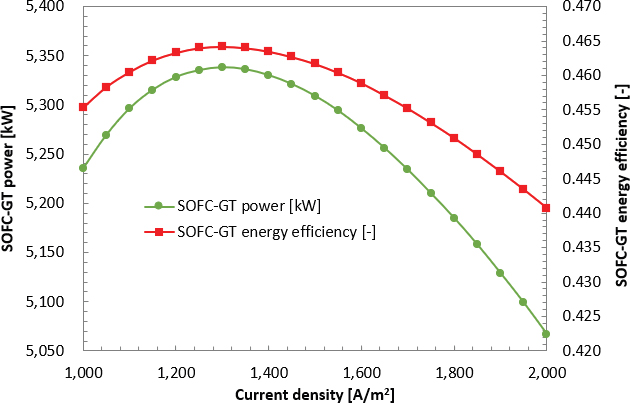

김준성 등(1)은 고체산화물 연료전지(SOFC, solid oxide fuel cell)를 이용한 대형 선박용 발전시스템에 관한 연구를 수행했다. 이 연구는 암모니아를 연료로 사용하는 3,800kW급 연료전지 추진 선박용 발전시스템을 설계하고, 전류밀도(current density) 변화에 따른 출력과 효율의 최적 설계 점을 제시하고 있다. 성능 향상을 위해 SOFC 후단에 가스터빈이 추가된 SOFC-GT 시스템 구성을 제안하고, 전류밀도 변화에 따라 출력과 효율이 큰 폭으로 변화하기 때문에 최적화 과정이 필요하다는 결론을 제시했다. 제안된 SOFC-GT 시스템은 1,300A/m2의 전류밀도 조건에서 최대 성능을 보인다.

선박에서 사용되는 에너지 또는 연료 절감에 관한 연구로는 프로펠러 부착형 와류 저감 핀(fin)의 설계 기법 연구와 폐열 회수 성능 향상을 위한 와류발생장치(vortex generator)에 관한 연구가 발표되었다. 두 논문 모두 상용 CFD 코드를 이용한 수치해석적 연구 결과를 제시하고 있다.

와류 저감 핀은 선박용 프로펠러 허브에서 발생하는 복잡한 유동장 제어를 통해 연료 효율을 향상하고 수중 소음을 억제하는 기술이다. 김하늘 등(2)은 KP505 프로펠러에 PBCF(propeller boss cal fin) 장치를 부착하고 CFD 해석을 통해 주변 유동장 변화를 분석했고, 허브 중심부에서 발생하는 복잡한 구조의 와류가 효과적으로 억제될 수 있음을 보였다. 그러나, 와도(vorticity) 등 정성적 분석 결과 외에 이러한 장치가 선박 연료유 절감에 얼마나 효과적인지 파악할 수 있는 정량적 분석 결과는 제시되지 못했다.

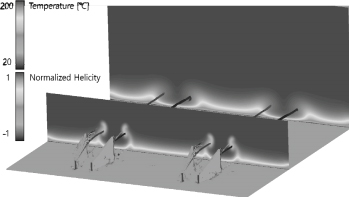

선박 연료 효율 향상에 관한 연구로는 이원준 등(3)에 의해 수행된 폐열 회수 성능 향상을 위한 와류발생장치 설치 각 최적화에 관한 논문이 발표되었다. 폐열 회수 장치는 운항 중인 선박의 주 엔진에서 발생하는 열원을 이용해 필요 전력을 생산하는 장치이다. 열전 발전 시스템에는 통상 유체저항 최소화 및 열전달 효율 향상을 위해 와류발생장치를 부착하는데 부착 각도에 따라 성능 변화가 발생한다. 이 연구는 와류 발생장치 유무에 따른 CFD 해석을 통해 열전달 특성을 분석했는데, 주요 결과로 와류발생장치가 부착된 조건에서 열전 모듈의 표면 경계층 내부에 더 활발한 난류 경계층이 형성되어 우수한 열전달 성능을 기대할 수 있음을 주장하고 있다. 다만, Fig. 2와 같은 온도 분포와 와류 구조 등 정성적 가시화 결과 외에 열전달 성능 향상률을 정량적으로 파악할 수 있는 수치는 제시하지 않았다.

친환경 선박에 직접 연관된 연구는 아니지만, 화재 확산을 방지하기 위한 방화문(fire door)의 설계 방법과 내화성능에 관한 연구 결과도 발표되었다. 방화구획에는 작업자와 장비 출입을 위한 개구(opening)가 설치되며 방화구획과 동등한 내화성능을 갖는 방화문이 설치되어야 한다.

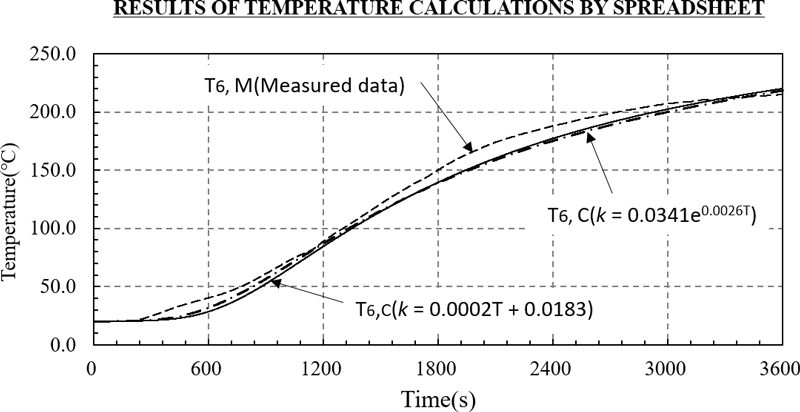

최태진(4) 등은 선박용 방화문 설계를 위해 유한차분법을 이용한 스프레드시트(spread sheet) 기반의 수치계산 절차를 개발⋅제안했으며, 실험 결과와의 비교를 통해 신뢰성을 검증했다. 화재에 노출된 면과 노출되지 않은 면의 온도 분포를 계산하고 비교했으며, Fig. 3에 제시한 바와 같이 적정 수준의 신뢰성을 확인했다. 이들이 제안한 방법은 상용 CFD 코드 등 고급 수치해석 도구에 대한 접근성이 낮은 중소기업 등이 비교적 쉽게 활용 가능한 방법론으로 보이며, 방화문 설계과정에서 적정 수준의 신뢰성을 갖는 온도 상승 예측 도구로써의 활용 가치가 있는 것으로 판단된다.

3. 해양에너지 분야

3.1 연구 동향

해양에너지 분야는 1편의 논문이 출판되었고, 8편의 연구논문이 학술대회를 통해 발표되었다. 해양에너지 분야는 해양공간을 이용한 전력 생산 설비를 포괄하기 때문에 발전장치의 종류가 다양한데, 그 중 상용화 단계에 도달했거나 근접한 기술로 평가되는 해상풍력발전, 조류발전, 파력발전 중심의 연구가 주를 이루고 있다. 풍력발전 분야로는 풍력터빈 블레이드 공력 성능 최적화를 위한 형상 설계 연구, 해상풍력 운영⋅유지보수, 보조 설비(BOP, balance of plant) 기술개발 및 융복합 산업화 플랫폼 구축에 관한 연구가 진행 중이다. 조류발전 분야는 블레이드 피치 제어(pitch control)와 후류(wake) 영향에 관한 연구, 파력발전 분야는 점 흡수식 발전장치의 운동 성능에 관한 연구 등이 수행되었다. 또한 최근의 무탄소 전원 확대 정책에 따라, 해양에너지 분야에서 원자력 발전시스템에 관한 연구가 발표되기도 했는데, 이는 해양공간을 이용한 원자력 발전의 가능성을 탐색하는 새로운 시도로 보인다.

3.2 주요 연구 내용

2024년에 발표된 연구를 보면, 풍력발전 분야는 터빈 부품, 보조 설비, 융복합 산업화 플랫폼 등 전방위적 연구가 진행되고 있는데, 정부의 해상풍력 보급 및 공급망 육성을 위한 정책적 지원에 따른 영향으로 보인다.

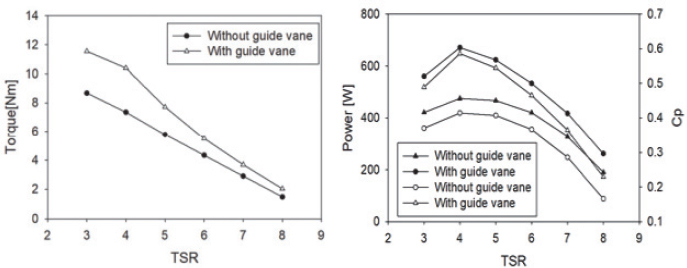

김인철 등(5)은 반응 표면 법을 적용한 소형풍력터빈 유인 날개(guide vane) 형상 최적화 설계에 관한 연구를 발표했다. 유인 날개는 주로 소형풍력터빈의 성능 향상을 위해 적용되는 부가 장치로, 일부 소음 저감 효과도 있다고 알려져 있다. 이들은 3종의 유인 날개를 설계하고 CFD 해석을 통해 기본적인 성능을 분석했으며, 이후 최적 설계안을 적용한 풍력터빈 해석을 통해 성능 향상률을 보였다. Fig. 4에 제시된 결과에 따르면. 최적화된 유인 날개를 적용했을 때 풍력터빈의 정격 출력이 474W에서 716.5W로 증가했는데, 이는 덕트형 구조물인 유인 날개에 의한 유입 풍속 증가 효과 때문이다. 이러한 장치를 이용해 더 큰 출력을 얻을 수 있음이 확인되었으나, 동시에 소형풍력터빈에만 적용이 가능하다는 한계점이 있다고 판단된다. 최근에 상용화되는 해상풍력 터빈의 설비용량이 18MW에 이른다는 점을 고려하면, 이러한 부가 장치는 적용이 어려울 것으로 보인다. 이 연구에서 사용한 표면 반응법은 대형 해상풍력 블레이드의 성능 향상을 위한 공력 최적 설계과정에 적용되는 추세이다.

이강희 등(6)은 최근 많은 보급과 기술개발이 진행 중인 해상풍력 분야의 기술 동향과 국내 BOP 기술개발 활성화 방안에 관한 연구를 발표했다. 이들의 발표는 글로벌 해상풍력 시장과 해상 풍력단지를 구성하는 하부구조물 기술 동향 분석을 통해 국내 조선⋅해양산업의 기회를 탐색하고 있다. 해양 하부구조물을 고정식과 부유식으로 구분하고, 국내 조선⋅해양산업의 제조 및 인프라 역량 등 분석을 통해 전용 테스트베드(test bed) 구축 필요성과 이를 이용한 기술개발 촉진 방안 등을 제안했다. 해상풍력발전은 상용화된 기술과 성숙된 시장의 특징을 보이기 때문에, 기술개발 중심의 연구 외에도 산업 육성과 인프라 지원 방안 및 정책 등 다양한 관점에서의 비R&D 연구도 활발히 진행 중이다.

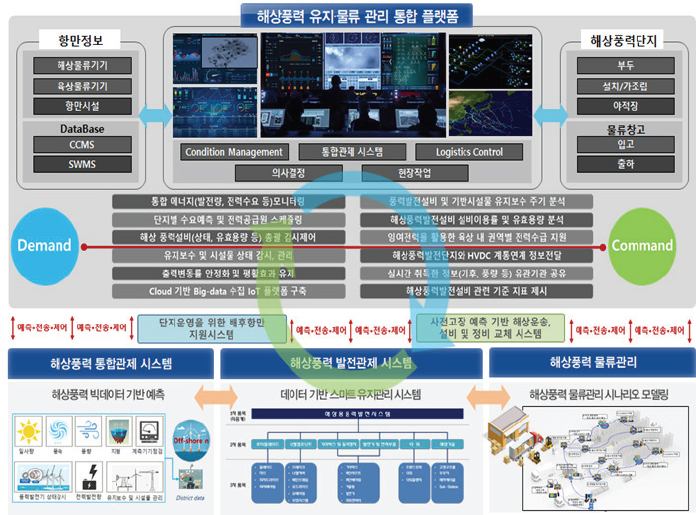

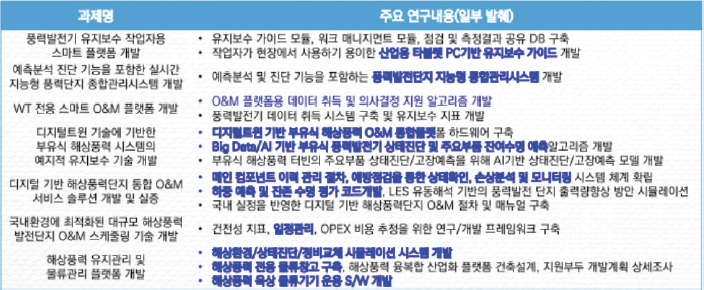

이와 유사한 연구로, 김인철 등(7), 최현준 등(8)은 정부 지원을 통해 구축 중인 해상풍력 융복합 인프라 구축에 관한 연구 진척도를 소개하기도 했다. 해상 풍력단지 개발에는 단순히 풍력터빈을 설치하고 끝나는 것이 아닌, 근거리 공급망 구축, 설치 및 유지보수 항만시설, 통합 관제 시스템, 계통 접속 설비 등의 뒷받침이 필수적이다. 이들 시설은 효율적인 인프라 구축과 활용을 위해서는 수 GW급에 이르는 집적화된 형태의 해상 풍력단지가 조성되는 거점 지역을 중심으로 구축되어야 한다. 이 연구는 전라남도 해역에서 개발 중인 대규모 해상 풍력단지의 건설 및 운영 지원을 위한 항만 물류 체계 구축과 대형 구조물의 제작, 선조립, 하역, 유지보수 등 관리를 위한 통합 인프라 구축을 목표한다. 이 사업은 2025년 12월에 종료될 예정으로, 준공 이후에는 설치, 유지보수 및 물류 등 다양한 분야의 해상풍력 관련 업체들이 입주해 수 GW에 이르는 대규모 단지개발 및 운영관리를 효과적으로 지원할 수 있을 것으로 보인다.

다양한 발전원을 포괄하는 해양에너지 분야는 전력 생산 외에도 발전설비의 안전한 유지관리 또한 비용 절감 측면에서 매우 중요한 요소이다. 우리나라는 해양에너지 발전 시장형성 초기 단계로, 자원 조사 및 인허가 등 사업 개발 단계에 집중되어 있어, 운영관리 단계에서 중요하게 인식되는 유지보수 기술에 대한 필요성이 크게 나타나고 있지는 않다. 그러나, 최근까지 발전사업 허가를 받은 해상풍력 사업이 약 30GW에 이르고, 제주도와 전라남도 지역에서 100MW 규모의 해상 풍력단지가 차례로 준공을 앞두고 있어, 해상풍력 분야를 중심으로 하는 디지털 기반 유지보수 기술개발 수요가 증가하는 추세이다.

이정기 등(9)은 해양에너지 운영 유지보수 기술개발 동향 분석에 관한 연구를 발표했다. 이들은 과거의 국내 해양에너지 기술개발 과정을 분석하고, 정부 지원 연구과제 이력을 조사해 운영 유지보수 분야의 연구 동향을 분석했다. 이들의 분석에 따르면, 해양에너지 분야 O&M 기술개발은 주로 산업통상자원부 신재생에너지 핵심 기술개발 사업을 통해 지원되었는데, 대부분 해상풍력 분야에 집중된 것으로 파악된다. 운영 분야는 주로 해상 풍력단지 또는 터빈 제어를 통한 연간발전량(AEP, annual energy production) 향상, LCOE(levelized cost of energy) 예측, 후류 영향 분석 등이, 유지보수 분야는 O&M 스케줄링, RNA(rotor nacelle assembly) 구성 부품의 고장 진단 및 잔여 수명 예측을 위한 디지털트윈 기반 상태감시시스템 개발 및 현장 실증이 주류를 이룬다.

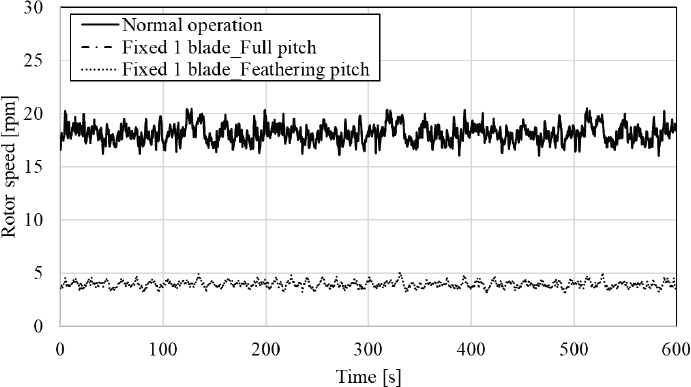

조류발전 분야는 터빈 블레이드 피치 제어와 후류 영향에 관한 두 편의 논문이 발표되었다. 조류 발전용 터빈은 출력 및 하중 제어를 위해 블레이드 피치 제어 기술을 적용하는 추세인데, 이는 고장 발생 시 시스템 안전성에 큰 영향을 미칠 수 있다. 허만웅 등(10)은 피치 제어 불량 조건이 시스템에 미치는 영향을 파악하기 위해 공-탄성 시뮬레이션(aero-elastic simulation) 도구를 이용한 연구 결과를 발표했다. 해양수산부에서 지원하는 정부 과제를 통해 개발 중인 1MW 조류발전 터빈을 대상으로, 국제표준에 정의된 설계 하중 조건(DLC, design load case)을 참조하여 Tidal Bladed(DNV)를 이용한 통합 하중 해석(integrated load calculation)을 수행했다. 블레이드 피치 제어 고장의 모사를 위해 3개 블레이드 모두가 full-pitch 각도로 고정되어 제어 불가능한 상태와 1개 블레이드만 페더링(feathering) 각도로 고정된 상태를 가정하고, 시스템에 작용하는 하중과 출력 성능 비교를 통해 그 영향도를 정량적으로 분석했다. 특히 정격 유속 이상의 조건에서는 조류 속도 및 방향 변화에 대해 피치각 제어가 불가능할 경우, 출력 변동성이 커짐에 따라 발전기의 안정성에 큰 영향을 미칠 수 있다는 결과를 보였다. 1개의 블레이드가 고장이나 페더링 상태로 고정된 경우, 나머지 블레이드 피치 제어가 가능하더라도 발전량이 거의 0에 가까운 결과를 보여, 피치 제어 불량이 발전량과 하중 증가 모두에 큰 영향을 미칠 수 있음을 확인했다. 이들의 해석 조건은 지지구조를 포함한 완전한 설계 상태와 외부 환경 조건 및 통합 제어 로직을 모두 반영했다는 점에서 형식 인증에 준하는 높은 수준의 하중 해석 결과를 제시하고 있는 것으로 판단된다.

조류발전은 해상풍력발전과 마찬가지로 규모의 경제를 위해 다수 터빈이 설치되는 단지형으로 개발된다. 대부분 제한된 면적으로 인해 전⋅후방 터빈 사이에 후류 간섭이 발생하는데, 이때 전방에 놓인 터빈으로부터 발달하는 후류 영향으로 후방에 설치된 터빈은 발전량 손실과 피로 하중 증가 등 부정적 영향을 겪게 된다. 따라서, 조류발전 장치의 후류 영향 범위는 터빈의 이격거리 조정에 결정적 영향을 미치므로, 신중히 결정되어야 한다. 이와 관련한 연구로, 박준석 등(11)은 전라남도 울둘목 지역에 실증 연구를 위해 설치된 수직축 조류 발전용 터빈의 후류 영향을 실험적 관측 기법을 통해 분석한 연구 결과를 발표했다. 이들은 조류 터빈의 후류 영향 거리를 파악하기 위해, 6개의 부이(buoy)를 이용해 72차례에 걸친 실험을 수행했고, 이들 부이의 이동 거리를 GPS 장치로 측정하여 후류 영향이 미치는 공간적 범위를 분석했다. 제시된 결과에 의하면, 부이의 이동 거리는 유입 유속에 따라 615m∼740m로 측정되었으며, 조류발전소 구조물에 의한 후류의 영향 범위는 최대 약 740m이다. 다만, 이 연구는 해수면을 따라 이동하는 부이의 궤적과 이동속도에 근거한 결과만을 제시하고 있어, 수중에서 운전 중인 조류 터빈의 실제 후류 거리 영향도를 정확히 파악하기에는 한계가 있다.

파력발전에 관한 연구는 대부분 대형 발전설비가 주를 이루고 있으나, 최근 들어 해상풍력 등 타 해양에너지 발전원과의 융합 발전을 위한 소규모 점 흡수식 파력발전 장치에 관한 연구들이 일부 진행되고 있다. 국내에서는 김병수 등(12)이 수행한 점 흡수식 파력발전 장치에 관한 연구가 발표되었고, 이들 연구는 실험적 방법으로 점 흡수식 장치의 운동 특성을 분석하고 있다. 시험 대상으로 OPT사의 참조 모델을 축소 모형(1/31.5)으로 제작했고, 선박해양플랜트연구소의 해양공학수조에서 시험 되었다. 시험은 스파(spar)와 부유체(floater)가 각각 단독으로 있는 조건과 두 구조물이 상호 결합 된 이중 부유체 등 총 3가지 조건에 대해 수행되었고, 상하동요(heave motion)와 종동요(pitch motion) 운동응답 결과를 제시했다. 이 연구는 점 흡수식 파력발전 장치의 구동부 운동 특성에 관한 기초 연구로, 발전장치의 최적 설계 및 수치해석 기법 검증용으로 활용될 수 있을 것으로 보인다.

해양공간을 활용한 에너지 수요 증가와 강화된 환경 규제에 대한 영향으로 원자력 추진 선박의 필요성이 대두되고 있다. 해양용 원자력 추진 시스템은 안정적이고 효율적인 열교환을 통해 원자력 추진 선박의 운항 성능에 큰 영향을 미치는 증기 발생기(steam generator)의 역할이 중요하며, 육경래 등(13)에 의해 관련 연구가 발표되었다.

이들 연구는 다양한 증기 발생기 유형을 열역학적 분석과 해양 적합성으로 구분하여 해양 원자력 추진 시스템에 적합한 증기 발생기 유형을 제안하고 있다. 비교 대상으로, 나선형 코일 단일 통과 식, 수직 순환식, 직선형 단일 통과 식, 카세트(cassette) 식 증기 발생기를 선택했고, 각각의 방식에 대한 특장점 분석 결과를 제시했다. 또한, 제한적인 과거 사례 분석에 한정된 연구 결과의 한계와 개선점을 제시하고 있어, 향후 해양 원자력 추진 시스템 개발 방향 및 다양한 운항 조건과 용도별 최적의 증기 발생기 유형 선택에 도움이 될 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 논문은 2024년에 선박⋅해양에너지 분야에서 발표된 논문에 기반한 관련분야 연구 동향을 분석하고 주제별 주요 연구 성과를 소개했다. 선박⋅해양에너지 분야는 친환경 선박, 해상풍력발전, 조류발전, 파력발전 및 해양 원자력 발전시스템을 주제로 한 연구들이 발표되었다. 최근의 기후 환경 대응 기술개발 수요 증가로 인해, 친환경 및 온실가스 감축 기술을 핵심 키워드로 하는 연구들이 주를 이루는 추세이다.

친환경 선박 분야에서는 연료전지 추진 선박에 관한 연구가 진행 중이고, 원자력 추진 선박용 증기 발생기 등에 관한 일부 연구가 시작되고 있다는 점은 이 분야의 새로운 연구 동향으로 보인다. 해양에너지 분야에서는 해양공간을 이용한 다양한 발전원에 관한 연구들이 진행되고 있었는데, 해상풍력과 조류발전 분야가 상대적으로 높은 비중을 차지하고 있었다. 2025년에도 이러한 방향성은 지속될 것으로 보이며, 더 많은 다양성을 갖춘 우수 연구 결과들이 발표되기를 기대한다.

References

- Kim, J. S., Kim, D. Y., and Kim, Y. T., “Performance Analysis of Ship Power Generation System Using Ammonia-Fueled Solid Oxide Fuel Cell,” 2024, Korean Society for Fluid Machinery, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Kim, H. N., and Song, G. S., “Study on the Design Method of Vortex-Reducing Fins Attached to a Propeller,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Winter Annual Meeting.

- Lee, W. J., Kwak, K. K., and Jeong, J. H., “Study on the Flow Field Analysis and Heat Transfer Characteristics Based on the Installation Angle of Vortex Generators for Improving Waste Heat Recovery Performance in Ships,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Winter Annual Meeting.

-

Choi, T. J., and Kim, Y. T., 2024, “A Study on the Development of the Temperature Rise Numerical Calculation Procedure of the Fire Door for Ships according to the Spreadsheet Method,” The KSFM Journal of Fluid Machinery, Vol. 27, No. 5, pp. 37∼45.

[https://doi.org/10.5293/kfma.2024.27.5.038]

-

Kim, I. C., Choi, H. J., Gu, H. S., Jeong, H. J., and Yang, C. J., 2024, “A Study on Optimization of Guide Vane for Small Wind Turbine Using Response Surface Method,” The KSFM Journal of Fluid Machinery, Vol. 27, No. 3, pp. 40∼47.

[https://doi.org/10.5293/kfma.2024.27.3.040]

- Lee, K. H., Min, S. H., Kim, S. J., Lee, H. S., and Lee, J. K., “Offshore Wind Power Trends and Strategies to Realize Domestic BOP Technology Development,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Kim, I. C., Choi, H. J., Kim, J. H., and Kim, S. H., “Current Status of Project for Construction of Ocean Wind Convergence Industrialization Platform,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Winter Annual Meeting.

- Choi, H. J., and Yang, C. J., “A Convergence Industrialization Platform for Offshore Wind in Jeollanam-do,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Lee, J. K., and Lee, G. H., “A review of offshore energy operations maintenance techniques,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Heo, M. W., Park, J. S., and Yi, J. H., “A Study on Pitch Control Faults of Turbine Blades in Tidal Current Energy Converter System,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Park, J. S., Park, J. S., Shin, C. J., Jung, M. H., Soe, H. K., Joo, B. G., and Hyun, S. K., “Study of wake effect on tidal energy converter,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Kim, B. S., Ha, Y. J., Kim, J. S., Park, S. W., Kim, K. H., Park, D. M., and Park, J. Y., “Experimental Analysis on Motion Response of Point Absorber Wave Energy Converte,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Summer Annual Meeting.

- Yook, K. R., and Lee, J. I., “Historical Development and Comparative Analysis of Steam Generators in Offshore Nuclear Power Systems,” Korean Society for Fluid Machinery, 2024, Proceedings of the KSFM 2024 Winter Annual Meeting.